Karya Taufik bukan sekadar olahan material tanah. Ia adalah refleksi kritis tentang keterpisahan manusia dari alam akibat infrastruktur sejarah. Tanah dan terakota di tangan Taufik menjelma simbol politik.

Usai menonton pertunjukan teater Vietnam Mother Doesn’t Know Mnemosyne di Taman Ismail Marzuki, saya menyambangi Amos Ursia, penulis berbasis Yogyakarta yang kebetulan sedang berada di Jakarta. Kami sempat berjanji bertemu untuk ngopi sekadarnya, dan akhirnya menyempatkan satu jam singkat di sela kesibukannya. Dalam percakapan ringan itu, Amos menyebut pameran “Bawah Tanah” karya perupa keramik Taufik Hidayat di Galeri Sewu Satu—pameran yang ia tuliskan pengantarnya.

Saya mengakui Sewu Satu bukan galeri yang sering saya kunjungi. Gedung tempatnya berpameran, bagi saya, terasa sangat komersial, seperti pasar seni rupa. Meski pernah menyaksikan beberapa pameran menarik di sana, kesan “pasar” itu sulit pupus. Saya bukan kolektor, dan jarang merasa perlu rutin hadir. Tapi Amos meyakinkan, “Pameran Taufik ini berbeda. Ia membawa wacana yang kuat.”

Hari itu, setelah mengunjungi pameran Wedhar Riyadi di Ara Contemporary, saya melangkah ke Sewu Satu. Tanpa disengaja, kedua pameran menyiratkan benang merah serupa: Tanah. Sebuah kebetulan yang menggugah.

Begitu memasuki ruang pamer, mata saya langsung tertambat pada sepasang kaki terakota di sudut ruangan. Kaki-kaki itu terpancang di gundukan tanah, dikelilingi fragmen keramik pecah berwarna coklat kelabu. Detail tekstur kulitnya halus, tapi retak-retak alami membayangkan usia panjang. Posisinya yang condong ke dinding beton dan lantai dingin menciptakan kontras tajam. Tubuh dan tanah menyatu dalam narasi sunyi.

Fragmen terakota di sekelilingnya seperti artefak yang baru digali. Bentuknya tak beraturan, lapis-lapisnya menyimpan kisah sedimentasi. Tapi sejarah macam apa yang diarsipkan oleh “artefak” ini?

Saya mencari petunjuk pada tulisan Amos. Di sanalah koneksi mulai terkuak. Tanah, tubuh, dan sejarah terjalin erat. Kaki terakota yang “dirangkul tanah” itu ternyata cermin dari relasi ekologis-historis yang rumit, khususnya limbah pabrik gula Yogya sejak 1868. Serpihan keramik di sekitarnya adalah simbol kerusakan ekosistem oleh ekstraksi kolonial dan industrialisasi. Sebuah arsip duka ekologis yang terpendam dalam tanah.

Serpihan keramik di sekitarnya adalah simbol kerusakan ekosistem oleh ekstraksi kolonial dan industrialisasi. Sebuah arsip duka ekologis yang terpendam dalam tanah.

Karya Taufik bukan sekadar olahan material tanah. Ia adalah refleksi kritis tentang keterpisahan manusia dari alam akibat infrastruktur sejarah. Tanah dan terakota di tangan Taufik menjelma simbol politik. Dia mengungkap jejak eksploitasi komoditas, menyuarakan luka industri, sekaligus mengajak kita merenungkan ulang relasi—sinergis sekaligus antagonistik—antara tubuh manusia dan Ibu Bumi.

Di ruang ini, tanah tak lagi bisu. Ia bercerita tentang limbah yang mengendap, sejarah yang terpendam, dan duka ekologis yang menuntut kita untuk mendengar. Di titik inilah “Bawah Tanah” menemukan suaranya yang paling menggema: kesadaran material. Taufik Hidayat tak sekadar menggunakan tanah, ia menyadap terakota langsung dari sungai-sawah yang terkepung limbah pabrik gula Madukismo.

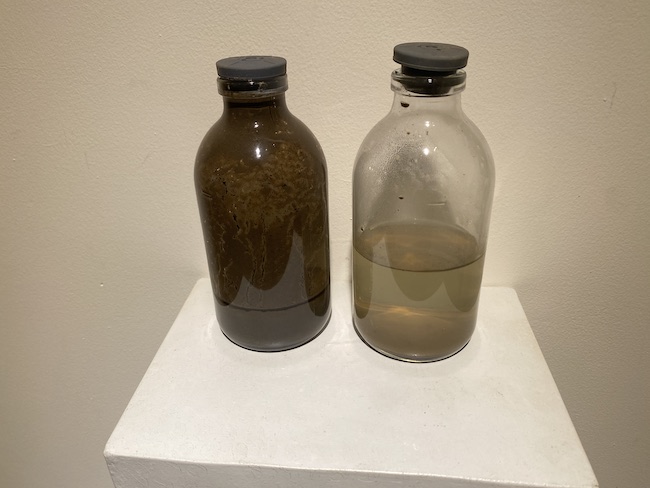

Lumpur hitam pekat itu, yang baunya menusuk, warnanya mengerikan, kini tersimpan rapi dalam botol-botol plastik yang dipajang di rak. Seperti spesimen laboratorium, atau mungkin prasasti peringatan. Di bawahnya, sebuah buku catatan riset terbuka sebagai saksi bisu perjalanan sang seniman menelusuri jejak racun industri.

Botol-botol itu menyimpan lebih dari cairan. Mereka mengkristalkan sejarah kelam pabrik gula Yogya yang berdiri sejak 1868, sempat hancur di masa revolusi, lalu bangkit kembali tahun 1955. Asal muasal terakotanya pun tragis: tanah yang dulu menjadi ruang hidup padi, belut, dan ikan kecil, kini berubah menjadi kubangan limbah. Di Madukismo, tanah tak lagi menghidupi. Ia menelan racun.

Puluhan tahun tanah itu meresapi limbah kolonial. Tetes demi tetes, musim demi musim. Di tangan Taufik, gumpalan terakota yang diambil dari rahim terkontaminasi itu bukan sekadar bahan seni. Ia adalah “arsip hidup” atau benda yang menyimpan memori lebih panjang dari ingatan manusia. Setiap retakan di permukaannya bicara tentang sedimen kesakitan ekologis, zat kimia yang meresap, ekosistem yang tercekik, duka bumi yang terpendam.

Di sini kita diingatkan bahwa krisis ekologis kerap dibahas dalam kerangka antroposentris. Padahal, yang pertama terluka adalah entitas non-manusia: padi di sawah, belut di rawa, ikan di sungai, makhluk yang hidupnya berakhir di piring kita. Taufik menegaskan ini dengan kehadiran sekotak tanaman padi yang tumbuh lesu di sudut galeri. Di depannya, tumpukan penanak nasi berdiri bak nisan.

Padi yang terkurung dalam kotak itu bagai metafora ironis, ibarat sumber kehidupan yang terisolasi dari tanahnya. Sementara penanak nasi, sebagai simbol domestikasi, berhimpun tanpa isi. Tanah tak lagi menghidupi padi, padi tak lagi menjadi nasi. Rantai kehidupan putus oleh racun yang merayap dari pabrik kolonial.

Tak hanya di lantai galeri, narasi tentang tanah merambat naik ke dinding. Di sana, serangkaian patung abstrak berwarna gelap hadir. Replika kaki manusia terfragmentasi ini masing-masing bertengger di rak kayu mini yang disusun melingkar. Ada yang realis; ada yang distilasi hingga nyaris biomorfik; bahkan beberapa dihiasi “tumbuh-tumbuhan” aneh.

Kaki-kaki tanpa tubuh ini menjadi metafora multidimensi. Secara harfiah, mereka mewakili grounding—kontak pertama manusia dengan bumi. Tapi dalam konteks Madukismo yang tercemar, kontak itu berubah jadi hubungan toksik. Kaki yang seharusnya menjadi akar penopang kehidupan, kini terpapar limbah sejarah. Elemen-elemen tambahan di atasnya bukan dekorasi, melainkan jejak intervensi. Semacam tumor industri, mutasi ekologis, atau beban warisan kolonial yang mengkristal dalam daging dan tulang.

Pola melingkar penyusunnya pun berbicara. Lingkaran itu mengingatkan pada siklus hidup-dekomposisi-regenerasi, tapi juga pada jarak rigis pabrik gula yang mengurung tanah. Setiap rak adalah sel penjara mini, mencerminkan bagaimana ekosistem terfragmentasi oleh kepentingan industri.

Setiap rak adalah sel penjara mini, mencerminkan bagaimana ekosistem terfragmentasi oleh kepentingan industri.

Dalam keseluruhan pameran “Bawah Tanah”, Taufik Hidayat membangun semacam arkeologi masa depan. Botol limbah, buku catatan riset, tanaman padi yang sekarat, tumpukan penanak nasi kosong, hingga kaki-kaki terakota yang terfragmentasi, semuanya adalah artefak dari peradaban yang gagal mendengar tanah.

Tanah di sini bukan sekadar materi, melainkan subjek sejarah yang bernyawa. Ia menyimpan dendam kimiawi pabrik gula kolonial, mengarsipkan jerit belut yang mati di sawah beracun, merekam duka padi yang tak lagi sanggup berbuah. Kaki-kaki terakota yang terpancang di gundukan limbah itu seperti monumen untuk hubungan manusia-bumi yang terluka. Hubungan di mana kita lupa bahwa tanah bukan hanya tempat kita berpijak, tapi daging yang memberi kita hidup.

Pameran ini menggugat kesadaran kita yang sempit. Krisis ekologi bukan sekadar soal banjir atau kekeringan yang mengancam, melainkan tragedi di mana tanah, sang pemberi kehidupan, dipaksa menelan racun demi nasi yang kita taruh di alat penanak. Ketika Taufik menampilkan tanaman padi dalam kotak kaca, ia sedang menunjukkan ironi, kita menyimpan makanan tapi membunuh sumbernya.

Di akhir kunjungan, saya berdiri di depan kaki-kaki yang melingkar itu. Rasanya seperti berhadapan dengan arwah bumi yang bisu. Dan di situlah seni Taufik Hidayat menjadi nadi. Dia mengingatkan bahwa selama kita masih memandang tanah hanya sebagai objek, selama itu pula kita mengubur diri sendiri.

- Gambar cover: Dok. Hidayat Adhiningrat

- Biennale Jogja 2025: Seni Memang Perlu Dirayakan oleh Siapapun - Desember 22, 2025

- Longer, Linger & Angle: Bisik Rapuh & Denting Besi - Desember 22, 2025

- The Stillness of Becoming: Labirin Cahaya & Air di Ara Contemporary - Desember 22, 2025